もうすぐハロウィン。

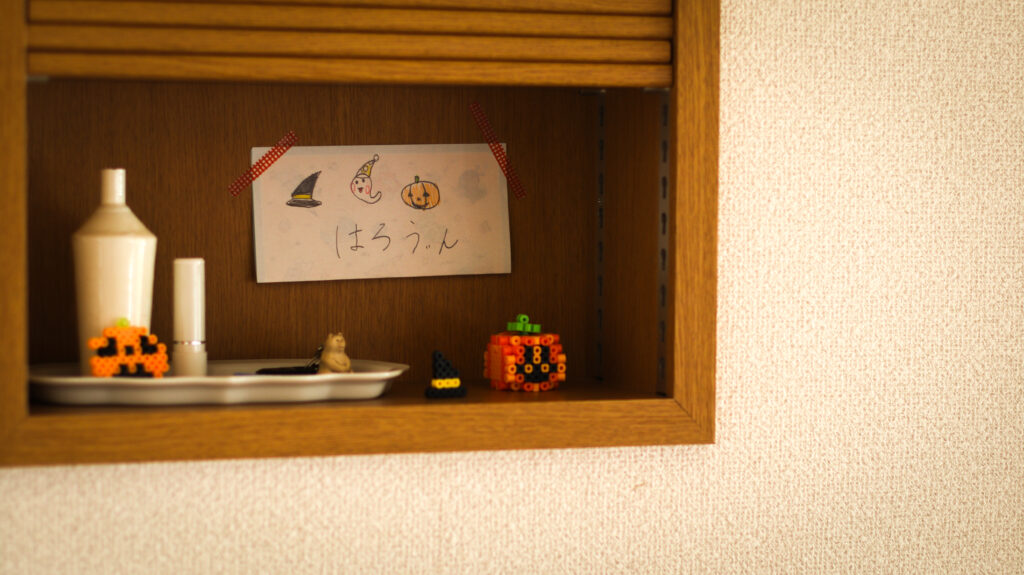

わが家の玄関スペースには、娘たちが作ってくれたハロウィン飾りが。

玄関近くの棚を季節飾りの定位置に決めているので、なんとなくここのサイズ感に合わせて飾りを作ってくれています。

ハロウィンだけでなくクリスマスや七夕など、幼稚園や家で作ったものをせっかくなのでここに展示。

そのイベント時期を終えたら娘たちに残すか残さないかを聞くのですが、ほとんどの場合は「もういらん」という返答なので手放すことにしています。なので昨年のハロウィン飾りも残っていません。

これは性格にもよると思うのですが、わたしがサクサク手放せるタイプなので、特に未練もなくそのシーズン限りで手放すことに。

とはいえ、やはり子どもの作品を処分することに最初はためらいがありました。

「残しておきたい」という気持ちからではなく、「せっかくの作品を残しておかなかったら後悔するかも」というためらいです。

まだ使える実用品、例えば衣類などであればウエスにしたりメルカリに出したりして二次活用の手段があるのですが、子どもが作ったものを手放すということは、基本的にはゴミ箱行きになりますよね。なんとなくこれが残酷なことのように感じてしまっていて。

季節飾りにもなっている作品を毎年使い捨てにしてしまっているな〜と感じた時に、いや、でもこれは使い捨てではなく使い切りということなのでは!?と思い直すようにしてから、あまりためらいなく捨てられるようになりました。

「使い捨て」と聞くと少しキツく聞こえるかもしれませんが、「使い切り」と言い換えてみる。

使い切るということは、味わい切るということ。

その時、その年齢で娘たちが作ってくれた作品を一定期間飾って家族で鑑賞して味わい切る。

そしてまた次の年の同じイベント時期には、一年成長した娘たちの作品を味わい切る。

例えば昨年のハロウィン飾りは紙に描いた絵と折り紙でした。

それが今年はアイロンビーズでかぼちゃや魔女の帽子を形作ってくれたものに変化。

昨年のハロウィンと今年のハロウィンは別物になっています。

しっかりある程度の期間飾ることによって娘たち自身も手放しやすくなるようで、結果として来年に残しておくものがないのでモノが増えにくくなっています。

昔は季節に合わせたインテリア雑貨を購入していたのですが、わたし自身イベントごとインテリアを変える習慣がなく、どちらかというと何かを出し入れする手間を面倒に感じるタイプ。せっかく購入したインテリアも飾らずにそのシーズンを終えてしまう…ということも多々ありました。

ということで、引っ越しの際に思い切って処分。

今残っているのは小さな雛飾りとサンタクロースの役目を全うするためのプレゼント袋、真鍮のオーナメント、ハッピーバースデーのロゴ。

小さな箱ひとつに収まる量だけになりました。

これらは毎年使い回しています。

使い回し、使い捨て、そして使い切り。

どう捉えるかで手放しやすくなることもあるかもしれません。