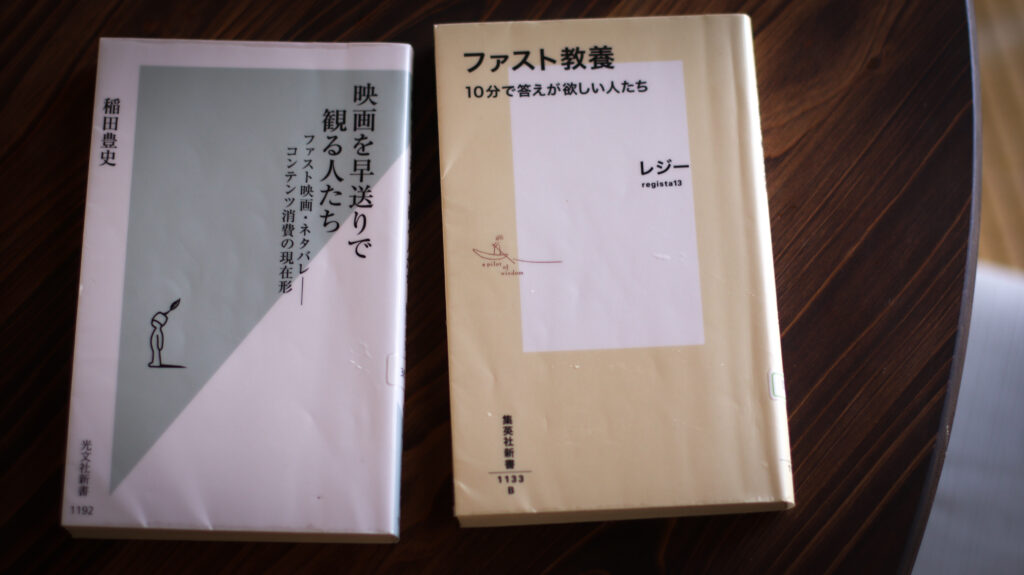

最近読んだ本「映画を早送りで観る人たち」から考えたこと。

この中で、いわゆるZ世代の特徴が色々と述べられています。そのうちのひとつに、個性的であることを求められすぎて疲弊しているという点が挙げられていました。

SMAPの大ヒット曲「世界に一つだけの花」の歌詞にあるように「ナンバーワンよりもオンリーワン」という風潮が強まり、「個性的」であるためにどうすれば良いかを探る若者たち。

でも、本来の「個性的」という言葉は、「世界に一つだけの花」にあるように「元々特別なオンリーワン」という意味合いなのです。本来の“その人らしさ・固有の魅力”という意味。

なのに近頃では、「他と違う」「目立つ」「差をつける」といった“差異的”という意味合いで“個性的”という言葉が使われていることが多いように個人的に感じます。

これはSNSの発達が大きく影響しているのでは、と考えました。

もともとの「個性」は、他者と「違うこと」よりも、「その人に自然に備わった固有のあり方」を尊重する言葉。

それがSNSの時代に入り、個性が比較や差異化の文脈で語られるようになった。

「個性的なファッション」「個性的な発信」と言うときも、“誰とも被らない”とか“目を引く”ことという意味に。個性が演出されているというイメージ。

やりたいことや好きなことがわからない、見つからないと人が言う時、誰もやっていないこと、他の人と被らないこと、差別化できることを前提に探しているから見つからないパターンもあるのではないかと思います。

さらには選択肢が無限にあって自由に選べる時代だからこそ、個性がどんどん埋没していく時代。

ここから考えたこと。

見せる個性、演出する個性よりも「滲み出る」個性を意識してみては、と思うわけです。

「北欧、暮らしの道具店」アプリで読んだ土門蘭さんのエッセイが、まさに個性とは滲み出るものだということを伝えてくれています。

この話は過去にブログで書いているので省略しますが、要は個性を出そう出そうとする文章よりも、個性を消そう消そうとして書く文章にこそ、本来の個性が滲み出てくるという話でした。

決まった型にはめられたり、消そうとしても出てくるのが本来の個性。

そう考えると、話は飛躍しますが子どもの教育にも思うところがあります。

〇〇教育といった、それぞれの教育方針に沿った学校が自由に選べる時代。学校ごとの特色も私立公立で違ったり、子どもの特性に合わせて選べるのはとても喜ばしいこと。

環境が人を変えるということも一理あると思います。体験や関わる人によって受ける影響が変わるとなると、学校選びはとても重要に感じられます。

でも、「差異的」という意味合いでの「個性」を見つけるために、独自的で差異的な教育方針の学校に通わせるのは、逆に個性を見失うことになるのでは。

もしかすると、画一的な教育方針がとられることの多い公立小中学校の方が、型にはめられるからこそ子ども自身が自分の個性(あるがままの固有の魅力)に気付いたり、親として発見することもあるのではないでしょうか。

わたしは公立小中学校に通っていましたが、個性が引き立っている友達はたくさんいました。

同じ授業を同じ時間数受けていても、絵の得意な子は自然とノートに四コマ漫画っぽいもので教わったことを書いていたり。

画一的な環境だからこそ、自然と滲み出る自分の強みや個性に気づきやすいこともあるかもしれません。

例えが悪いのですが、髪の毛の頭頂部にあるアホ毛(短く生えている毛)って、寝起きボサボサ頭の状態ならそんなに目立たないのに、しっかりブローして髪の毛がピターっと押さえつけるようにすると、すごくアホ毛が目立ってしまうことありませんか?

つまり押さえつけられるからこそ出てくるものこそ、差異的な意味合いの個性ではなく、滲み出てくる本来の意味の個性なのでは。

考えが飛躍してしまいました。

もしかすると、自分自身が公立育ちで、娘たちも少なくとも中学校までは公立に進ませる予定のわたしの、うがった