最近ハマっている黒川伊保子さんの本。

一番初めに読んだ「子育てのトリセツ」がとても読みやすくて面白かったので、図書館で黒川さんの本を色々と予約しては読んでいます。

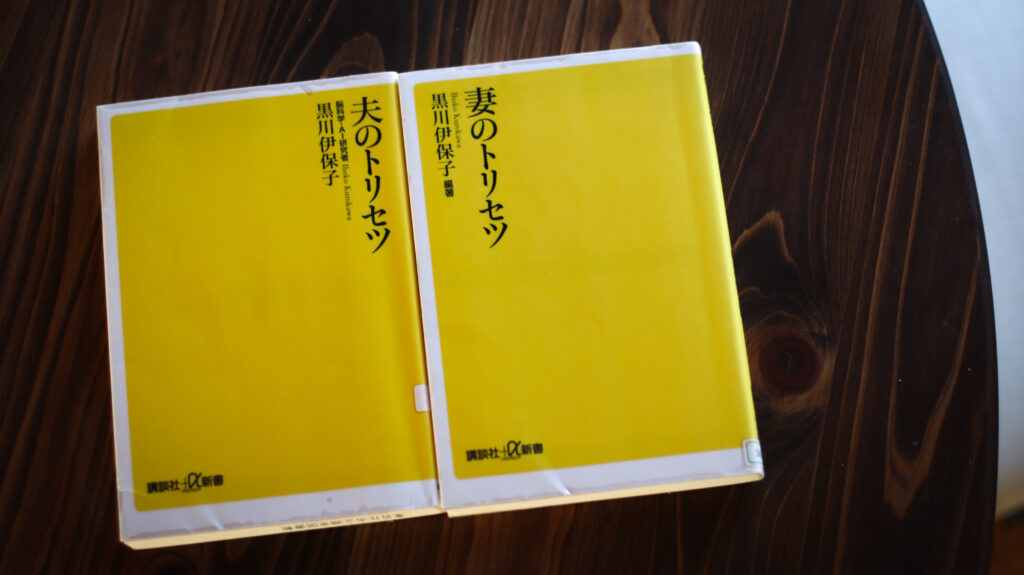

今回は「夫のトリセツ」「妻のトリセツ」の2冊からの覚え書きを残しておこうと思います。

これを読んだら夫に少し寛容になれるかも!と思えた本。

夫婦関係がうまくいくノウハウを学ぶよりも、そもそも男女の脳の違いを理解することによって、夫婦がいつも仲睦まじく寄り添っていられるなんて幻想を前向きに諦めつつも、それでもずっと一緒に生活する相手として尊重したいという気持ちになりました。

イラっとする瞬間があることはこれまでと変わりませんが、そのあとの自分の感情処理の仕方が変わったというか。

「わたしの夫は」ではなく「男性脳の働きが」と主語を一般化することによって、まぁ脳がこういう構造だから仕方ないよねと思える。

女性脳に欠けている部分を男性脳が補ってくれているからこそ、日々の生活が成り立っているのだと俯瞰して理解できたら、些細なイラつきを長引かせずに数分で消え去ることができるのかもしれません。

そもそも一組の男女がずっと人生を共にする結婚というシステム自体が本能に逆らっていると知って、驚きとともにどこか安心する自分いました。

世の中みんな仲良し夫婦ばかりに思えて、小さないざこざで喧嘩しているわが家はイレギュラーなのかと軽く落ち込んでいたのです。

でも、あらゆる環境に適応できるようバリエーション多く子孫を残すという生殖本能がある人間は、一人の異性と永遠の愛を誓うことがそもそも本能に逆らっている。

だからうまく夫婦関係を続けていこうと思うと、それなりの努力が必要だと分かりました。

その前提に立ってみると、少しずつできることから歩み寄れるようにしようと、押し付けがましく自然と思うことができました。

夫婦関係のノウハウ本よりも、そもそも脳の仕組みを理解する方が、わたしの場合は今後夫との関係を良好に保つうえでは役に立ちそうです。

そういう意味では、わたしは一般的な女性脳で感情的な面がありつつ、どこか理屈で納得したいという面が強く出ているのかもしれません。

前置きが長くなりましたが、ここからは2冊の本を読みながらメモした内容を残しておきます。

・神は、夫婦を別れさせようとしている。子供が自分の足で歩くようになると、脳は次の生殖相手を探し出す。生物の生きる目的は繁殖だから。

・脳が健全であればあるほど、この傾向は顕著。女性は浮気心としてすぐに表出しない。直近の生殖相手(夫)に腹が立ってイラついてしかたない事態を起爆剤にして、次の相手へのスイッチを入れようとする。

・女性脳の生殖戦略は残酷だ。見た目や声から遺伝子のありようを見抜いて、免疫力が高いかなど、遺伝子相性のいい相手の遺伝子をゲットしようとする。

・出産すれば夫への執着の仕方が変わる。恋の相手から資源を提供すべき者に変わる。

・子どもを育て上げるために労力、意識、時間、お金を速やかに提供してほしいという本能。子に優しく夫に厳しい、これが本当の母性本能。

・男性脳は狩りに出る役割。遠くを見て咄嗟に問題点を指摘し合い、ゴールへ急ぐようにチューニングされている。だから家族(妻)に対しても、大切な存在だからこそいきなり欠点をついてくる。半径3メートル以内は見えていないも同然。

・女性脳は子育てをする役割。近くを見て咄嗟に共感し合うようにチューニングされている。気持ちを語り合う傾向にある。モノを言わない赤子の様子を観察して、少しの変化も見逃さない。半径3メートル以内への注意力、観察力はすごい。

・この二つの能が共に暮らしているから、よほど知性的に暮らさないと結婚生活が天国であるわけはない。

・「大丈夫?」の前に、「君のここが悪い」という夫は男性脳として愛情。共感してほしい女性脳からしたら裏切りに見えてしまう。

・結婚式で神に誓いの言葉があるのは、結婚を貫くのが難しいことだからではないだろうか。

・遺伝子のバリエーションをできるだけ多く残したい脳は、一人の相手を愛し抜くようには作られていない。夫婦とは本能に逆らいながら生きていく形。

・脳の罠に落ちないで。

・人生100年時代は、結婚生活70年時代でもある。

・夫と何もかも合わない、正反対と思うときには、それだけ娘たちは逞しい遺伝子で育っているはず!とプラスに捉えるようにしよう。

・女性脳は「心の通信線」と「事実の通信線」の2本を使って会話。相手がレストランメニューでおいしそうといったことに共感しつつ(心の通信線)自分は別のメニューを頼む(事実の通信線)。男性脳は「事実の通信線」しか使わない、同じ場面の場合、相手の「おいしそう」をいきなり否定してくる。