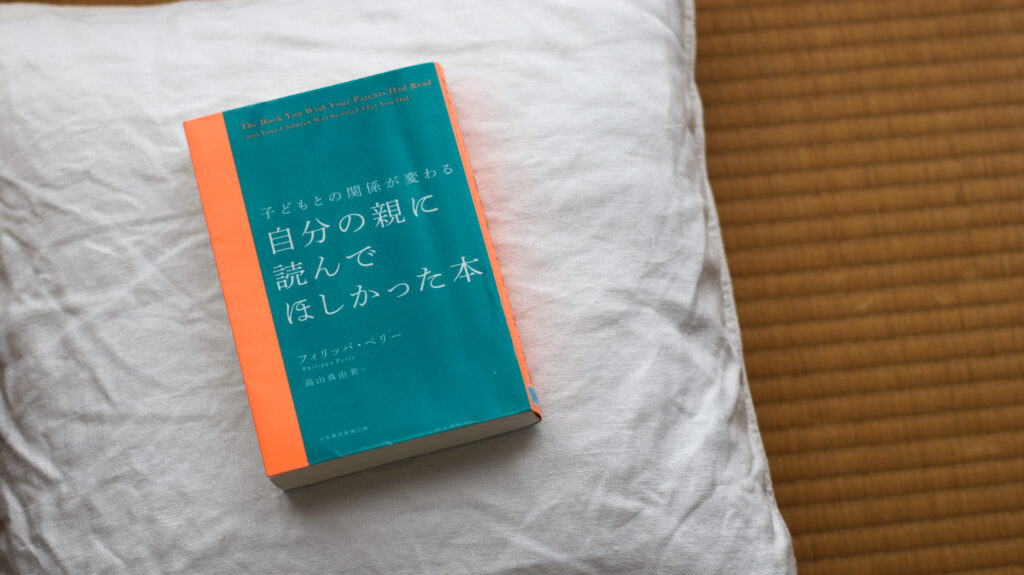

話題になっていて読んでみたかった本。

図書館で30人待ちの予約順が回ってきて、先日読み終えました。

この本の中でメモしたことを記録しておきます。

・無理に気を逸らせない

子どもがグズったり機嫌が悪い時、親としては気を逸らせることをやりがちです。

おやつやおもちゃなど、違うものを差し出したり。

それよりも子どもの気持ち(触りたかった、食べたかったなど)に共感しつつ、なぜダメなのかを伝えることが大切。

感情や体験から気を逸らしつづけていると、子どもが困難な事態に向き合ったときにそこから逃げるようになってしまう。

大人でも真剣な話をしているときに話を逸らされたら嫌な気持ちになりますよね。もうこの人には話したくないということもたります。

「子どもの気持ちに寄り添って共感しましょう」ということはこれまでもよく聞いてきましたが、どこか抽象的で「そうだね、食べたかったね」などと一辺倒な言葉しかわたしは掛けることができず、共感することに限界を感じていました。(共感の言葉をかけたあとはすぐ違うことに気を逸らせたりして)

でも、共感することをもう少し噛み砕くと、具体的には「気を逸らさない、逸らさせない」ことだと気付きました。親自身が子どもの気を逸らせるような言動をせず、子どもがきちんと今の感情に向き合える環境をつくっていきたい。難しそう〜。

・人間を育てているのであって、芸術作品をつくっているのではない

あれをやるべき、これをしたらダメなど色んな情報に溢れています。

「子育てをなんらかの形で最適化できるようなものだと思い込むと、関係を築くべき人間を生むというより、完璧な作品をつくるような感覚に陥る危険があります。」

「妊娠することや親になることはプロジェクトではない」

人間が人間を育てているのであって、作品として世に出すモノではない。成人したら社会にお返しするという視点は持ちつつも、完成品をつくるのではなく、「個」を育てている。

・お手伝いのあり方

「お金の価値を教える前に、まず人の価値を教える必要があるのではないでしょうか。」

お手伝いに対して、お小遣いをあげるかどうか問題。

お金をほしいからではなく、誰かの役に立ちたいからという動機が大切ということ。

このためには、親側もしっかりお礼を伝えることが必要だと感じました。あなたが存在してくれていることに価値があるんだよということも伝えられたら理想。

・人が嘘をつく理由

「発達の一段階で、大人の真似をしている」

「自分のプライベート空間を切り開こうとしている」

「嘘=悪」と教えていても、子どもは嘘をつくようになる。

親の仕事はそんなことでいちいち大騒ぎしないこと、だそうです。

大人も子どもに対して説明の省略をしたりあえて伝えなかったりする、これも嘘の一つとのこと。わたしこれよくやっています…。面倒なことはあえて話さなかったり。

・ルールを伝えるときは一般論でなくアイメッセージで自分の気持ちを主軸に正直に伝える

「決断が事実に基づいているふりをしない。大人の感情や好みにもとづいている。」

例えば、「YouTubeの音が大きすぎる」という事実を子どもに伝えているつもりでも、「音が大きい」という基準は人によるし事実とは言い難い。

そうではなく、「ママはその音で耳が痛く感じるから音を小さくしてほしい」と伝える。

「もうお昼の時間だから帰ろう」→お昼の時間て何時?事実は曖昧で子どもに伝わらない。「ママお腹空いてご飯食べたいから帰らない?」と言い換える。

こうすることで、子ども自身も自分の気持ちを正直に伝えることを学べる。

たしかに大人は一般常識的なことを事実として伝えがちですが、まだ一般常識が備わっていない子どもにとっては意味不明な指示なのかもしれません。だから納得して行動することはできず、ただただ親の機嫌を伺っているだけ。

せっかく本で読んだ知識も、いざ子どもと接していると感情的になって忘れてしまうことが多々。

昨日も長女にいらぬ一言を言ってしまい反省中なのですが、少しずつでも親として成長していけたらと思っています。