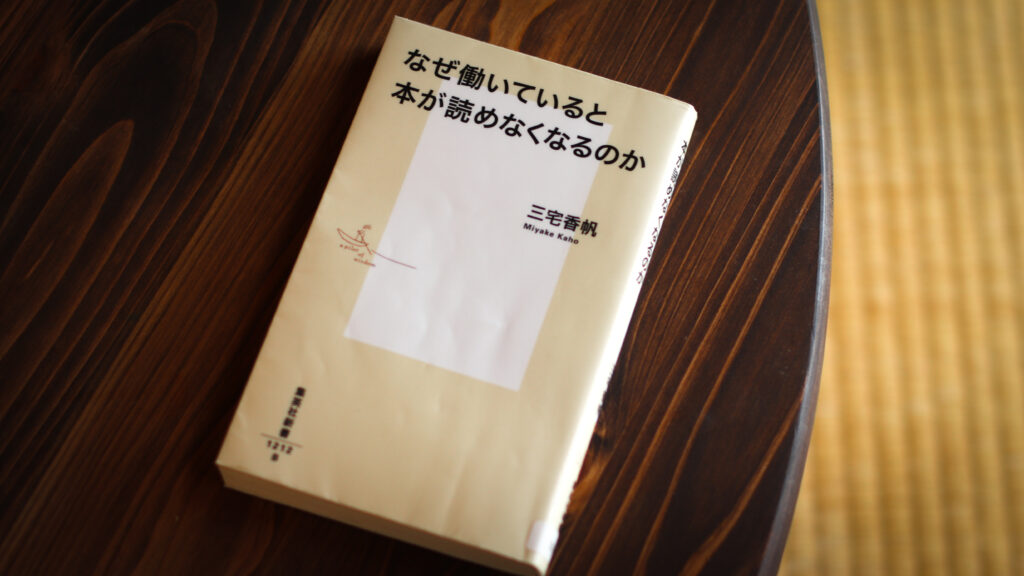

前回の続き。(「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」を読んで)

読書できない理由のひとつとして、今を生きるわたしたちが徹底的に自分に必要でないノイズを除去したがっていることが挙げられる。

それは仕事や様々な事情によって、時間的にも精神的にも余白がないことに起因している。

仕事とプライベート、どちらを取るという話ではなくうまくバランスをとりながら社会に復帰する(社会と繋がる)ことで読書というノイズを受け入れられる体質になれば良い。(著者のいう「半身」の生き方)

読書だけに限らず、わたし自身日々の生活の中でノイズを消去したがっている傾向があることを感じました。

本の中でも例として挙げられていましたが、ノイズを除去された自己啓発本のひとつに片付け本というジャンルがあります。

片付けのノウハウ、好きなものに囲まれて暮らすことはどれだけ豊かなことか書かれている本。わたしも好きでよく読むのですが、ノイズという視点で見るとハッとすることがありました。

「私的空間をときめくもので聖化する必要があるぐら社会(外部)が居心地の良くないもので埋め尽くされている」

「自己啓発書は自分(内部)というコントローラブルな部分を変えられることで人生を変革するという立ち位置。自己啓発書のロジックはここにあって、そのときアンコントローラブルな社会はノイズとして消去される。変革の対象となるのはコントローラブルな私的空間や自身の行動。」

家の中(自分にとってのコントローラブルな部分)を徹底的に好きな空間にすることは、外部のノイズを受け付けないというバリアを張っているようなものなのかもしれない…。

片付けや整理収納によって家の内部自体のノイズをなくしつつ、外部と隔絶することで外部ノイズからも解放されるから心がスッキリする。片付けによって得られるスッキリ感は、物理的に片付いた事実によるものだけではないのかもしれません。

・外部はアンコントローラブル。部屋はコントローラブル。

・内部を聖化するほど社会を遠ざける。

そう考えると、話は飛躍するかもしれませんが、家の中は完璧に片付いていない方がむしろ良いような気さえしてきました。

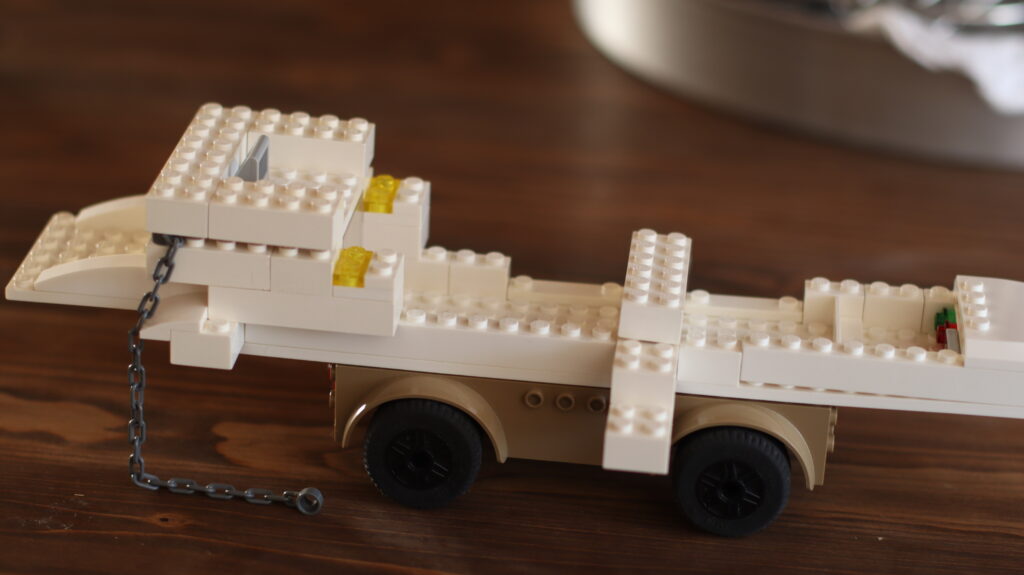

実際の今のわが家を見ていると、申し訳ないけれど夫や娘たちの持ち物にノイズに感じる瞬間があります。

派手な色だったりキャラクターものだったり、わたしからすれば不要に感じてしまうようなもの。

この色が白やったらなぁとか、誰様目線という感じで勝手に心の中で呟いたりも。

でも、家の中でノイズと感じるものとうまく付き合っていくことが、社会とのつながりに繋がっていくような。

うまく付き合うというのは、ノイズと感じているものを隠したり片付けを徹底するというわけではなく、自分が意図しないものと共存する社会性を育むためにも、新たな発見や気付きをもらえる存在だと、ノイズを丸ごと好意的に受け入れるという意味のうまく付き合っていくという姿勢。。

サードプレイスについても今一度立ち止まって考えるべきなのでは?とも考えました。

同じ趣味嗜好価値観の人が集まるコミュニティは、居心地良くて心休まる、不要なノイズが排除されているけれどあくまでサード、三番目の居場所。オンラインなのかリアルで対面する場所かに関わらず。

ファーストプレイスである家庭、セカンドプレイスは会社や学校は、リアルな社会的な繋がりがメイン。そしてわたしたちはリアルな社会を生きているということ。これを忘れずにいたい。

サードプレイスがあることでリアルを頑張れることもあるので、存在自体は必要だけれど、そこにに寄っ掛かりすぎないことを意識していきたいと感じました。

好きなものを突き詰められる時代、不要なものはシャットアウトできる時代。

良いところもあるけれど視野が狭くなると言う側面もある。

まだまだこのあたりの考え方は深掘りしていきたいところです。