今日は珍しく(?)夫を褒める回です。

会社員の夫と在宅ワークのわたし。

必然的に家事育児にかける時間が長いのはわたしの方で、そこに対しての不満はありません。

ただ、不満がない理由は環境的な要因だけではないことに気が付きました。

それに気付いたきっかけが、長女の運動会です。

先日無事に終えることができたのですが、そこまでの2週間ほどがなかなか大変でした。

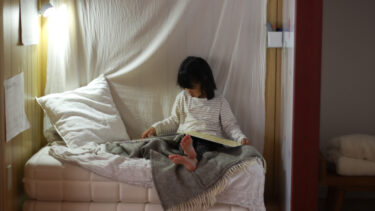

もともと身体を動かすことが好きではないタイプなので、毎日のように何時間も体育の授業があることにうんざり。「もう学校行きたくない」と、登校前の玄関で涙ぐんだりすることもありました。

他に嫌なことがあって行きたくないと言っているのか色々考えましたが、算数や国語は好きとのこと。学童も楽しく通っているので、本当に運動会の練習が嫌だったようです。(今では毎日元気に行ってくれているのでよかった)

わたしは次女を幼稚園に送らないといけないので、毎朝長女の気持ちを聞いてなんとか登校班に合流させることに苦心していました。

そんな話を夫にも共有していたら、毎日昼休みごろに「今日はどうやった?」とLINEをくれるように。

そのやり取りがあることで長女の態度が変わるとか、そんなことはないのですが、「わたし以外に長女のことを気にかけてくれている人がいる」と思えるだけで本当に心強いものがあったのです。

つまり、夫の当事者意識に救われた、ということ。

長女に接するのはわたしひとりでも、夫も同じ親として当事者意識を持ってくれているとわかるだけで安心感が。

そういえば、他にもありました。

長女の歯の矯正が始まり、毎晩の歯磨きや装着装置のメンテナンスなど、やることが増えました。

夫の帰宅する頃にはすべてが終わって子どもたちは寝るモードに入っていることも多いのですが、矯正スケジュールのカレンダーを見て「明日からはネジを巻く日やな」とか、常に確認をしてくれている姿をよく見かけます。

特にわたしに言うでもなくカレンダーを見てつぶやいたり、休日は長女の歯磨きからマウスウォッシュまで担当してくれたり。

トータル的にかけている時間はわたしの方が長くても、当事者意識を深く持つこと、そしてそれが相手に伝わっていることで、負担感は何倍も軽くなる。

とはいえ、夫いわく育児に対しての当事者意識が芽生えたのは「二人目が産まれてから」とのこと。

長女のときはあまり関われなかったけれど、年子の次女が産まれてからは物理的に大人2人体制で関わらないと回らないという事態になり、そこから徐々に主体的に向き合えるようになったよう。(本人談)

家事育児の分担は、作業的な分担よりも精神的負担分担を軸に考えるべきなのかもしれません。

得意なことを得意な方がやるという方法も、つまるところ精神的負担の平等性からくるもの。

それができないときでも、当事者意識を持つ、示すことで相手の心理的負担はぐっと軽くなるのでは、ということを、ここ最近の出来事から感じています。

夫はそうしてくれているけれど、わたしは至らないところがたくさん。

例えば、わが家の家計担当は夫なので任せているのですが、時々お金に関する相談を持ちかけられます。

お金のことがほんっとうに苦手なわたしは、「うーん、任せた!」という返しがほとんど…。

家族として共同経営者であることは間違いないのに、わたしは当事者意識が完全に抜けています。

分からなくても分からないなりに、夫の話をちゃんと聞くとか、せめてそのあたりはちゃんとしていきたいと、今ブログを書きながら感じているところです。