今日は、先日読んだ本の読書メモ。

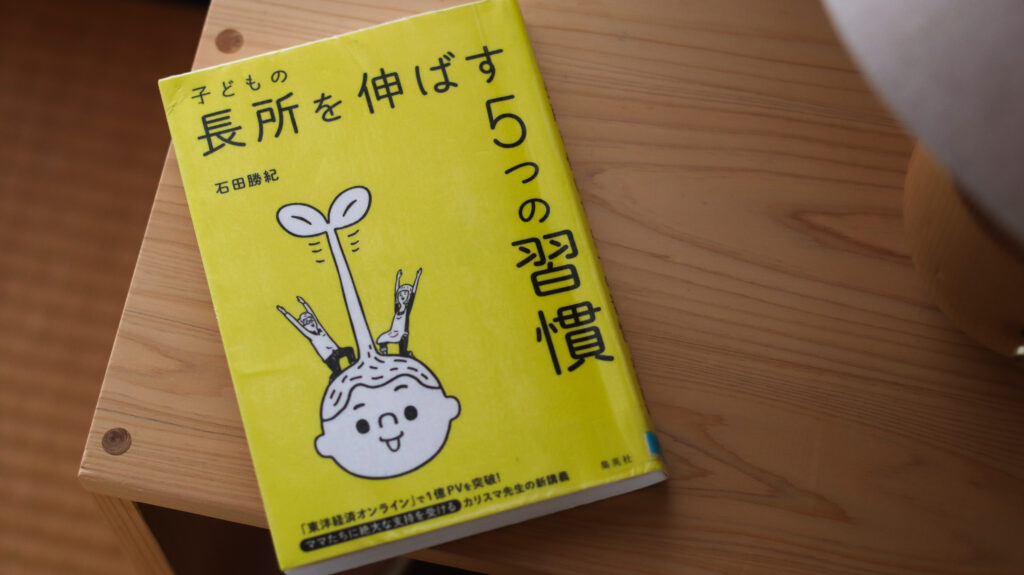

少し前からVoicyでよく聴いている石田勝紀先生の著書を、何冊か図書館で借りて読んでいます。

その中の『子どもの長所を伸ばす5つの習慣』という本の中から、覚えておきたい言葉たち。

・子育てには、正解はありません。しかし、子育てに「大間違いはある」と知っておいてください。

たしかに、「正解ってないからね〜」とか「その子によって正解って違うから」という言葉はよく聞くし、その通りだと思います。

でも、法律を犯してはいけないように、子育てにも間違ってはいけない瞬間や場面はあるのだとハッとしました。

正解がないからといって、何でも丸ごとオッケーなわけではない。

・お子さんに「同級生」や「同僚」のように接してみてください。(〜してみたらどう?)など命令口調でなくなる 親が格上だという勘違いを手放す。

これは意識して試してみているところです。

「〜して」と命令口調ではなく、「〜してくださ〜い」と、あえて敬語っぽく伝えてみたり、「もう着替える時間やで」ではなく「そろそろ着替えたらどう〜?」みたいな感じで。

結果、命令口調でもどちらでも子どもたちは動くのですが、後者の言い方のほうが「はーい!」と元気よく返事をしてくれる気がします。

・「しつけ」社会のルールや常識的にやってはいけないこと、自立するために必要な日常習慣などを教えること。

「おしつけ」これを感情的に怒りながら言い聞かせようとする行為。

「しつけ」と「おしつけ」、一文字入るだけで大きな違いだなと。

たしかに、おしつけはその事柄が合っているか間違っているかは関係なく、自分の感情を相手におしつけたいだけ。

その時々で随時「これはしつけか、おしつけか」と考えられる余裕はなかなかありませんが、後からでも「おしつけになっていなかったか」と振り返ることは意識していきたいと思います。

・得意を伸ばせば勝手に苦手分野も伸びる。

学業についての話で、例えば国語が80点、算数が40点だった場合、どちらを伸ばすか。

普通は40点の算数の方に目が向きますが、得意分野の国語をとことん伸ばした方が、後に算数の点数も上がってくるとのこと。

得意を伸ばす→自己肯定感が高まる・自信がつく→苦手分野にも手を伸ばそうとする

このサイクルは、これから小学生になっていく姉妹のためにも覚えておきたいです。

・長所と短所は他人と比べるから生まれる概念、比べる相手やまわりの環境によって長所になったり短所になったりする。

他人と比べなければ、長女や短所という概念すら生まれず、すべて「個人の特徴・資質」として捉えられる。

そして他人と比べて感じる長所は時に短所となり、短所が長所となり得ることもある。

わたし自身、娘たちと毎日接している中で、「長女はここが長所(短所)だな〜」と感じることもあります。でも、その特徴は将来どう現れてくるかわかりません。(良くも悪くも)

まだまだ幼い娘たち、それぞれの個性の良し悪しは判別せずに、丸ごと「その子の個性」として捉えていけたらと思います。

・10歳までは習い事も何でも「試食」と捉えて続けられなくてもOK。

習い事や勉強、遊び、子どもはすぐに飽きてしまう。でも、10歳ごろまでは色々体験させることが大切とのこと。

最近では「体験格差」という言葉もよく耳にします。結局のところ、家庭の財政状況によって子どもの間で体験格差が生まれてしまう状況。

たしかに旅行や習い事など、お金の必要な体験もありますが、他にもできることはあるかもしれません。

Voicyで聴いている尾石晴さんの配信で「子どもには小さなカルチャーショックをたくさん与える」という言葉が何度も出てきます。

様々なジャンルの本を図書館で借りてみる、料理を任せてみる、わたしの友達や夫の仕事関係の人にも積極的に会わせてみる、など。

・親が子どもにできること

①認める②見守る③ワクワクする

叱る前に認める、見守って考えさせる、ワクワクすれば子どもに伝播する。

これができればなぁ〜。

ワクワク、ポジティブにといのはわたしの苦手分野なのだけれど、そういうフリでもいいし演技でもいいからやってみたいなと思います。